La COP16 culminó el primero de noviembre tras doce días de encuentros y reuniones en torno a las estrategias y políticas orientadas a la protección y gestión de la biodiversidad. Repasamos con Andrea Domínguez, abogada especialista en derecho ambiental y profesora del curso Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP, los puntos clave sobre los avances y asuntos pendientes que dejó esta importante cumbre internacional.

Texto: Joana Cervilla

La 16ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP16) se realizó en la ciudad de Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre. El evento, que se celebra cada dos años y congrega a más de 14 mil asistentes de 196 países de mundo, es el espacio de discusión y toma de decisiones más importante establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para abordar los problemas urgentes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, conservación de ecosistemas y defensa de las poblaciones dedicadas a la conservación.

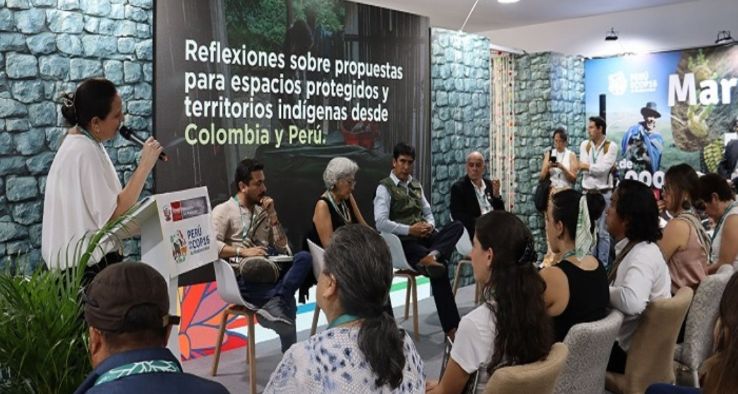

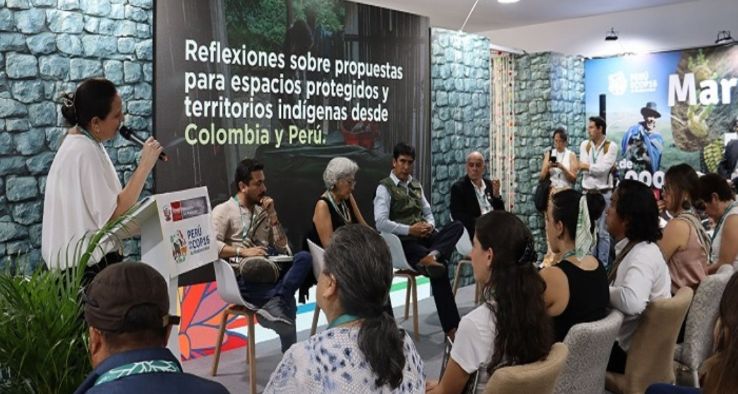

La abogada especialista en derecho ambiental PUCP y profesora del curso Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP, Andrea Domínguez, fue invitada a Colombia para participar en una iniciativa académica de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Como parte de la delegación de dicha institución, se trasladó a Cali para participar en la COP16. La especialista, que además participó como independiente en la zona azul del evento, repasa, a manera de balance, cinco temas clave que la cumbre internacional dejó en agenda, así como los desafíos pendientes.

La implementación del Marco Global de Diversidad de Montreal

La COP16 ha sido una de las primeras reuniones tras la adopción del Marco Global de Diversidad en la COP15, en Kunming-Montreal en el 2022, en la que se establecieron 23 metas con el objetivo de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para el 2030.

En cuanto al compromiso de actualizar antes de la COP16 las Estrategias Nacionales y Planes de Acción de Biodiversidad –NBSAP, por sus siglas en inglés–, que son los mecanismos utilizados por los países para implementar estas metas, solo 35 naciones de las 196 cumplieron con la tarea. Esto significa que la gran mayoría, incluidos países clave como Brasil, Perú y el país anfitrión, Colombia, no cumplió con la entrega de estas actualizaciones.

Por ello, “se enfatizó en la necesidad de que los países actualicen sus estrategias y planes de acción nacionales en biodiversidad; sin embargo, el avance ha sido muy limitado, lo cual deja pendiente esta actualización”, explica Domínguez.

Financiamiento para la biodiversidad

De acuerdo con la especialista, el financiamiento sigue siendo uno de los grandes desafíos. Durante la COP16, se discutieron mecanismos de financiamiento, pero “no se alcanzó un consenso definitivo sobre las contribuciones específicas de cada país”.

La meta del aporte de, al menos, $20 mil millones anuales para el 2025 por parte de los países desarrollados para la conservación de la biodiversidad no se ha cumplido. Hasta la fecha, solo siete países han contribuido al Fondo del Marco Global de Biodiversidad, con un total de USD $244 millones, lo cual se encuentra lejos de los objetivos para cerrar la brecha de financiamiento.

Para Domínguez, esto refleja lo complejo de equilibrar las responsabilidades entre países desarrollados y en desarrollo. Y añadió que, “más allá de obtener más recursos, es fundamental verificar que estos fondos sean de calidad y bien utilizados, para lo cual se deben establecer lineamientos claros”.

Imagen: Andina

Participación de las comunidades indígenas y locales

Un punto clave en la cumbre fue el reconocimiento de la importancia de integrar los conocimientos tradicionales, y asegurar la participación de las comunidades indígenas, locales y afrodescendientes como aliados esenciales para alcanzar las metas globales de conservación.

Esta inclusión busca garantizar que sus perspectivas y derechos se integren en las políticas de biodiversidad, promoviendo un enfoque colaborativo para la justicia ambiental. Sin embargo, según la abogada, “si bien se dio un reconocimiento sobre la importancia de integrar los conocimientos tradicionales y asegurar la participación efectiva, se requieren acciones todavía más concretas para garantizar una inclusión plena”.

La protección de los océanos

Durante la COP16 uno de los avances significativos fue el marco para identificar y actualizar las Áreas Marinas de Importancia Ecológica y Biológica (EBSA), que es un paso significativo para alcanzar la Meta 30×30, que consiste en proteger el 30% de los océanos para el 2030.

“Después de muchos años de negociaciones, en esta COP se establecieron acuerdos para la conservación de áreas oceánicas clave, lo cual ha sido un gran paso en lo relacionado con la protección de los ecosistemas marinos y su biodiversidad”, destacó Domínguez.

Así se estableció que un grupo de expertos identifique y actualice estas áreas según criterios científicos para implementar medidas de conservación y restauración, además de permitir la creación de áreas protegidas y la inclusión de prácticas sostenibles.

La falta de una declaración final

A pesar de los avances, la COP16 no logró emitir una declaración final debido a la falta de quórum en el cierre de la cumbre. La zona verde del evento, que albergó a más de 40 mil personas durante dos semanas, y donde se realizaría la declaratoria final tuvo que suspender abruptamente la sesión.

“No se pudo concluir con una declaración final, lo cual era la expectativa de algunos actores, aunque desde Colombia y el Ministerio del Ambiente de ese país se estableció que esto no era imprescindible”, cuenta Domínguez.

Si bien la COP16 representó un paso importante en la agenda global de biodiversidad, con una fuerte presencia de países latinoamericanos y avances en áreas como la protección de los océanos y la inclusión de comunidades, “falta que los países intensifiquen sus esfuerzos y recursos para cumplir con las metas de biodiversidad a nivel global”, finalizó la experta.

Imagen: Andina